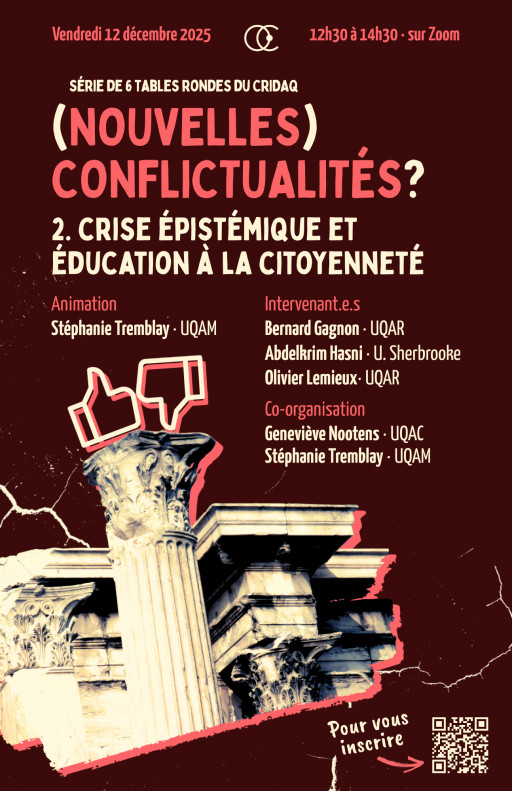

Nouvelles conflictualités, crise épistémique et éducation à la citoyenneté

Activité en ligne. Veuillez vous inscrire en remplissant le formulaire au bas de cette page : "Nouvelles" conflictualités? Série de tables rondes virtuelles 2025-2026 - CRIDAQ - UQAM

La seconde table ronde de la série (Nouvelles) Conflictualités s’intitule : Nouvelles conflictualités, crise épistémique et éducation à la citoyenneté. La table ronde sera l’occasion d’aborder notamment les enjeux de l’éducation à la citoyenneté dans un contexte polarisé et traversé par ce que certains appellent des « guerres culturelles ».

Animation : Stéphanie Tremblay (UQAM)

Intervenant.e.s : Bernard Gagnon (UQAR), Abdelkrim Hasni (U. Sherbrooke) & Olivier Lemieux (UQAR)

À propos de la série : Le CRIDAQ organise cette année une série de tables rondes virtuelles sur le thème des « nouvelles » conflictualités. Cette thématique vise à explorer/analyser une série de tensions qui traversent les démocraties libérales actuelles sur la base de clivages, dont certains semblent récents, et qui apparaissent porteurs de défis sociaux majeurs, dont la fragilisation des institutions démocratiques, les nouvelles luttes pour la reconnaissance, les ressacs contre le pluralisme et les néo-populismes. Le titre de la thématique, « (nouvelles) conflictualités », est à entendre comme une question : sommes-nous réellement devant de nouveaux clivages ou plutôt devant la réactualisation des clivages classiques dans un nouveau contexte? De quels outils disposons-nous pour les comprendre et y faire face? C’est à l’examen de ces questions complexes que cette série de tables rondes sera consacrée. Même si le conflit apparait comme un moteur central des sociétés démocratiques, les démocraties libérales font actuellement face à des défis qui contribuent, selon plusieurs experts, à les placer en situation de crise ou de recul.

Ces défis interpellent de manière importante les phénomènes de pluralisme et de diversité qui sont au cœur de la vie démocratique et la raison d’être du CRIDAQ. À l’échelle individuelle et collective, la croissance des inégalités et la marginalisation de certaines populations favorisent par exemple la division, les sentiments de déclassement, la perte de confiance dans les institutions et la politique publique, ainsi que l’essor de mouvements ou d’écosystèmes réactionnaires remettant en question l’immigration, la diversité de genre ou encore l’existence des changements climatiques. Dans un espace public marqué par une porosité inédite avec la sphère privée, l’omniprésence de la désinformation et des récits complotistes, l’instrumentalisation des droits, la critique du constitutionnalisme ainsi que les progrès vertigineux de l’intelligence artificielle, le débat politique tend à se radicaliser. En plus de creuser le malaise démocratique et d’effriter les référentiels communs en matière délibérative, l’asymétrie des rapports de pouvoir entre les acteurs et les « entrepreneurs de cause » transforme les principes et les normes, et par conséquent, le cœur des institutions démocratiques. Si le conflit traverse continuellement la vie démocratique, le contexte actuel et le sérieux des enjeux auxquels font face les démocraties libérales (rappelons par exemple que s’il est discuté, le parallèle avec les évènements de l’entre deux guerres est invoqué par des spécialistes des plus sérieux) impose de s’y arrêter.